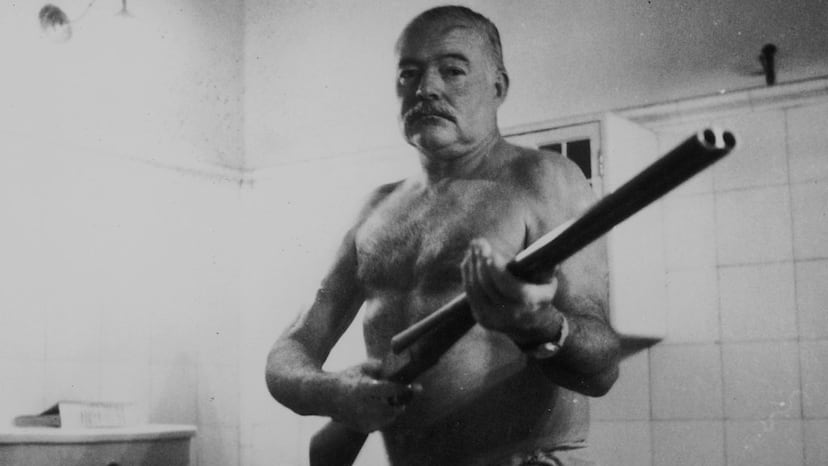

Ernest Hemingway con una escopeta, en una imagen de los años cincuenta. Vídeo: tráiler de la serie documental.Getty Images

El Festival Doc Doc de Málaga acoge el estreno europeo de un documental de seis horas con material inédito sobre la figura del gran escritor estadounidense.

Ernest Miller Hemingway comenzó a ser Hemingway cuando llegó a la redacción del Kansas City Star, a los 18 años, y leyó el libro de estilo: “Usa frases cortas. Usa primeros párrafos cortos. Usa un inglés vigoroso. (…) Elimina cada palabra que sea superflua. Haz economía de la escritura. Sé directo. Evita el uso de adjetivos, especialmente aquellos que parezcan extravagantes, como espléndido, grandioso y magnífico”. De esta manera, todo lo que Hemingway ahorró en su obra lo derrochó en su vida, convirtiéndola en una suerte de antítesis de sus oraciones perfectas. Alejado de la máquina de escribir no había tanta verdad en Hemingway, ni tanta economía en su modo de vida, ni casi nada que no fuese espléndido, grandioso y magnífico. Pero tenía, como dice una de sus biógrafas, Mary Dearborn, una disciplina extraordinaria. “La práctica es amor, el trabajo es amor”. Por eso nunca dejó de escribir, ni con dolores de heridas de guerra ni con resacas que eran aún peores que esas heridas. Apuntaba cada día las palabras escritas (nunca muchas porque hay que dejar la escritura sabiendo lo que va a pasar, en mitad de la inspiración, para que al día siguiente se retome con facilidad). Y enfadado con su antigua maestra Gertrude Stein, que los llamó a él y a sus compañeros “una generación perdida”, escribió al final de su vida, cuando ya le merodeaba la depresión que lo llevó al suicidio: “Pensé en Miss Stein y en Sherwood Anderson y en lo que significan el egoísmo y la pereza mental frente a la disciplina, y me dije: ¿quién trata a quién de generación perdida?”.

Ken Burns y Lynn Novick han rodado una serie documental titulada Hemingway (seis horas dividas en tres capítulos: The Writer, The Avatar, The Blank Page). Su estreno en Europa se produce en el Festival Doc Doc de Málaga. Hay pocos mitos culturales más diseccionados que el de Ernest Hemingway, pocos autores más escrutados, debatidos y discutidos que él; el oficio de biógrafo de Hemingway es una de las salidas laborales más recurrentes para un estudioso de la literatura, sin contar a su abundante familia. ¿Queda algo nuevo por saber? La respuesta del documental es que, al menos, sí quedaba mucho por ver. Concretamente, numerosos efectos personales, manuscritos tan españoles como los de Fiesta, su primera novela, en la que recrea su visita a los Sanfermines, o Por quién doblan las campanas (sobre la Guerra Civil), correspondencia personal y 11.000 fotografías que, tras la muerte del escritor estadounidense, la viuda de Hemingway entregó a la biblioteca JFK. Con todo ello, Burns y Novick levantan la enésima autopsia sobre el Nobel.

Lo primero fue la escritura. Seguramente no sea el formato audiovisual el idóneo para hablar de ella, pero el escritor Tobias Wolff dice en el documental una frase que se queda resonando durante todo el metraje: Hemingway cambió los muebles de la habitación de la literatura norteamericana, influyendo de esta manera a todo el que escribió después de él. Influyendo a los que entraban en esa habitación, donde tenían que sentarse en el lugar que Hemingway dispuso; influyendo a quien quería cambiar los muebles, pero tenía que moverlos del lugar en que los puso él; podía uno incluso salir corriendo, pero saldría corriendo por culpa de él. Joan Didion lo dijo en EL PAÍS hace 15 años: “Una vez efectué un examen minucioso del principio de Adiós a las armas. Conté las comas, los adjetivos, las frases, las cláusulas... y me di cuenta de lo complejísima que era su manera de estructurar el trabajo. Sin embargo, cuando se lee la prosa de Hemingway se tiene la sensación de que se está delante de un arroyo cristalino que discurre por un cauce de granito”.

Una imagen promocional de la serie documental 'Hemingway', con el rostro del escritor dibujado con algunas de las frases que escribió.

El documental de Burns y Novick cuenta sobre todo la vida espectacular de Ernest Hemingway, el aventurero misógino, el mujeriego enamoradizo, el hombre que cazaba los animales más grandes y pescaba en las aguas más profundas, el alcohólico soberbio que castigaba a la gente que estuvo ahí (humillaciones a Anderson y Fitzgerald, aquellos que lo ayudaron cuando no era nadie porque, precisamente, lo conocieron cuando no era nadie), alguien cuya capacidad de autodestrucción parecía deberse a no saber a dónde dirigir tanta energía. Y aporta claves, muchas de ellas conocidas: la euforia de su sexualidad relacionada con las falditas y vestidos de niña que su madre le ponía hasta bien talludo para presentarlo con su hermana como mellizas; el mito del hombre fuerte debido a un padre al que adoraba de niño y del que se fue desencantando a causa de las depresiones del hombre, que le llevaron al suicidio señalándole el camino al hijo; la impresionante veracidad de sus novelas imaginadas en aquel chico de 19 años que vuelve de la guerra y cuenta, en conferencias cobradas, que sus heridas se debieron a acciones aún más valerosas de lo que fueron; el bebedor en una familia radicalmente abstemia.

No sorprende en absoluto que al final del documental, tras cinco horas de exhibición del hombre indestructible como faro de la vieja masculinidad del siglo XX, sepamos que en el último tramo de su vida Hemingway obligase a sus mujeres a llevar el pelo corto y pidiese en la cama cambiar de roles y ser llamado con nombre femenino. Lo cierto es que el protagonista de la primera novela de Hemingway es un hombre impotente y el de la última (póstuma), El jardín del Edén, es un joven escritor que se abre paso en París y pacta cambios de roles en la cama con su mujer, por la que es penetrado. La empezó a escribir en 1946, 15 años antes de morir, pero no la publicó. Del mismo modo que pese a interesarse en la fluidez de género al punto de practicarla en privado, tuvo una relación terrible con su hijo Gregory, travestido como mujer en su tiempo libre, que se iba a ligar a bares de cowboys mientras se casaba con mujeres y tenía hijos con ellas. “El deterioro de tu caligrafía y de tu ortografía es un síntoma muy alarmante de tu enfermedad”, le escribió su padre. Gregory respondía: “Monstruo abusivo empapado en ginebra” y “mierda egocéntrica” además de avisarle: “Morirás sin que nadie te llore y básicamente sin que nadie te quiera a no ser que cambies, papá”.

Es natural que la fantástica vida de Hemingway se lleve los focos, pero el último documental sobre el escritor más famoso de Estados Unidos desde Mark Twain alcanza verdadera altura cuando se intuye la construcción del escritor; cuando la cámara enfoca las novelas manuscritas de Hemingway, las cartas con sus consejos a aprendices o contemporáneos, las voces de expertos (muchos de ellos distraídos en querer conectar su obra a su vida, de tal modo que la segunda trastornaría la percepción de la primera hasta incluso la monstruosidad de absolverla, como si hubiese que repatriar los restos de Hemingway a los cánones morales del siglo XXI). Es en ese momento en que se recuerda lo escrito en París era una fiesta: “Escribiría una oración verdadera y luego continuaría desde allí. Entonces fue fácil porque siempre había una oración verdadera que yo sabía, había visto o escuchado decir a alguien”. “Lo que entendió”, dice Lynn Novick a The New York Times, “es que podrías usar estas oraciones aparentemente simples, y estarían tan preñadas como cualquier largo párrafo joyceano u oración faulkneriana que sigue y sigue. Había mucho debajo de la superficie. Y requiere que vayas a buscar un significado”. “Siempre estuvo interesado en tratar de entender qué hay en el corazón moral de una oración, un párrafo, cómo hacer que todo salga bien”, dice Hilton Als en The New Yorker. “En todas mis historias”, escribe Hemingway a su padre, “estoy tratando de transmitir el sentimiento de la vida real, no solo para representarla o criticarla, sino para hacerla realmente viva. Para que cuando hayas leído algo mío, realmente lo experimentes”.

Los últimos párrafos de su obra maestra, Adiós a las armas, están llenos de anotaciones mínimas, cambios apenas perceptibles; cuando se le preguntó por qué esa minuciosidad, respondió que estaba tratando de encontrar la palabra perfecta, el ritmo perfecto, pues todas las frases tenían sentido en la medida en que las demás lo tuviesen, y eso era un trabajo de chinos. También, en el archivo JFK, puede encontrarse un borrador de Adiós a las armas que Hemingway envió a Fitzgerald y en el que Fitzgerald lanzó una argumentada sugerencia sobre el final, pues entendía que debía terminar con uno de sus pasajes más conocidos, así como la respuesta de Hemingway, en una de esas oraciones que él calificaría como perfectas: “Bésame el culo”.

Fuente:elpais.com

Comentarios