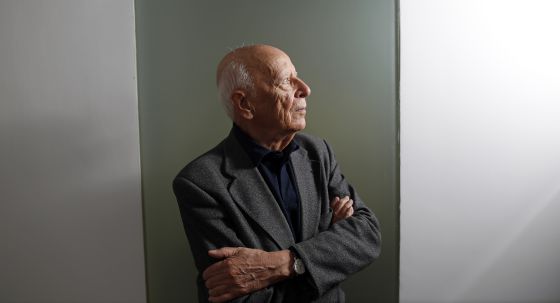

Algunos rasgos delatan a los filósofos. Se presentan con preguntas. Hablan de los griegos de la Antigüedad como si se tratase de su panda de barrio. Distinguen el grano (la cultura) de la paja (la tecnología). A menudo, para tener libertad, no llevan móvil. Emilio Lledó (Sevilla, 1927) logró ayer el Premio Nacional de las Letras por su dilatada trayectoria literaria como referente intelectual y ético, aunque no recibió la noticia desde la Secretaría de Estado de Cultura sino durante una entrevista con este diario porque Lledó, filósofo donde los haya, no lleva móvil: “Tengo más libertad”.

Entre abrumado y feliz, el académico echó mano del humor: “Eso quiere decir que ya estás tan viejo que están diciendo ‘vamos a despedir simpáticamente a este señor”. El reconocimiento institucional —que él acepta agradecido— le llegaba en la sede de la Asociación de Editores de Madrid, que le ha otorgado este año el premio Antonio de Sancha por su compromiso con la cultura y la literatura. Y que se suma al que recogerá en noviembre en México, tras ser galardonado con el primer Premio Internacional de Ensayo Pedro Henríquez Ureña, y al que, hace un mes escaso, le otorgaron en Getafe Negro (el José Luis Sampedro). “Puedo ir al libro Guinness”, bromeaba ayer en los pasillos de la asociación, adonde llegó para hablar de un premio y donde acabó hablando de otro.

Días de gloria para Lledó, que ya tiene una larga ristra (premio Alexander Von Humboldt del Gobierno alemán o Nacional de Literatura por El silencio de la escritura, entre otros). Nada que ver con ciertos reveses que sufrió el pensador en el pasado —fue ninguneado en 1987 cuando optó a la cátedra de Filosofía Moderna y Contemporánea de la Universidad Complutense— ni con los días tristes de los cincuenta que precedieron a su marcha a Heidelberg —adonde llegó esquelético: 53 kilos—, ni mucho menos con los días intensos de la infancia, fluctuantes entre el placer (la lectura) y el terror (los bombardeos). “Pero yo fui feliz en la guerra porque aprendí a leer. Tenía un profesor en Vicálvaro que nos hacía leer un par de veces por semana el Quijote y luego nos preguntaba por sugerencias de la lectura. Hay que enseñar a leer y a amar la lectura. La tecnología es una ayuda para la cultura, pero no creo que tenga nada que ver con la educación”, afirmó.

Quizás porque Lledó entiende la filosofía como “la conciencia crítica de su tiempo”, va contracorriente de algunos mantras que se extienden como el aceite. “El bilingüismo de los colegios me pone un poco nervioso. No. Lo que se necesitan son colegios monolingües que enseñen bien otros idiomas”. “Obsesionar a los jóvenes con ganarse la vida es la manera más terrible de perderla”. “La verdadera riqueza es la cultura. Suena a frase hecha, pero es así”. También dice que no dice todo lo que piensa “porque a lo mejor insultaba”. Pero cuesta creerle. Lledó es un sabio bienhumorado, que solo endurece la mirada cuando se le interroga por la salud del país. “En la dictadura teníamos la esperanza de que esto cambiaría, y ahora estamos en el territorio de aquella esperanza y muchas veces desesperanzados”.

El filósofo amante de los griegos vuelve a ellos para reivindicar la decencia como esqueleto de una sociedad sana. Le disgusta profundamente lo que ocurre en el universo político, pero Lledó, que durante medio siglo difundió la Filosofía en institutos y facultades (La Laguna, Barcelona y la UNED), es un combatiente optimista, que se resiste a dar batallas por perdidas. “La política es la administración de la justicia, de la educación y de la cultura con generosidad”.

Durante sus primeros años de profesor de Historia de la Filosofía no escribió nada. “Ni se me pasaba por la cabeza, no hacía más que preparar clases. Me encantaba porque creas un espacio social”. No usaba libros en el aula, aunque con el tiempo él acabaría generando algunos textos esenciales del pensamiento contemporáneo español: Memoria del logos, El surco del tiempo, Lenguaje e historia o Memoria de la ética.

Ahora está embarcado en un ensayo sobre los afectos: “Me gustaría poder aportar algo nuevo aunque sea pequeñísimo. Los afectos no tienen una gramática como la Filología, pero eso le da fuerza y libertad. Habría que pensar en una gramática de los afectos para que el amor no se convierta en odio o la amistad en enemistad. El principio de las relaciones afectivas que tengamos empieza con la relación afectiva con nosotros mismos. Y esto te obliga a mejorarte, luchar para mirarte en el espejo y no avergonzarte”. Algo que el filósofo ha conseguido: “Por edad hay un momento en que piensas que te quedan pocos telediarios, pero eso no me entristece para nada porque pienso que soy el mismo que con una maletita de cartón que se rompió en la frontera me fui a Alemania. Me miro en el espejo y no me avergüenzo”.

El Pais

Comentarios